「鉄拳」シリーズのエグゼクティブゲームディレクター/チーフプロデューサーである原田勝弘さんと、鉄拳プロジェクトでゲームディレクター/開発プロデューサーを担当する池田幸平さんに、前回に引き続いてお話を聞きます。

前編はこちら▶【「鉄拳」シリーズ30周年記念】原田勝弘&池田幸平が語る!「鉄拳8」制作の裏側や開発者に必要な資質とは?(前編)

テーマは「ゲーム開発者になるために必要な資質」と「ゲーム開発者の働き方」、そして「鉄拳30年の試行錯誤」です。

ゲーム開発者になるため、学生時代から様々な価値観の人とコミュニケーションを取る

―現在はインディーゲームを作る人も多いです。やはりゲーム会社に入る前にこうした経験をしておいた方が良いのでしょうか?

原田:すごく良いことですね。10人くらいの仲間を募って侃侃諤諤やり合うのが良い。

作品が出来上がらなくても良いけれど、形になってフィードバックをもらえるまでたどり着ければ完璧です。

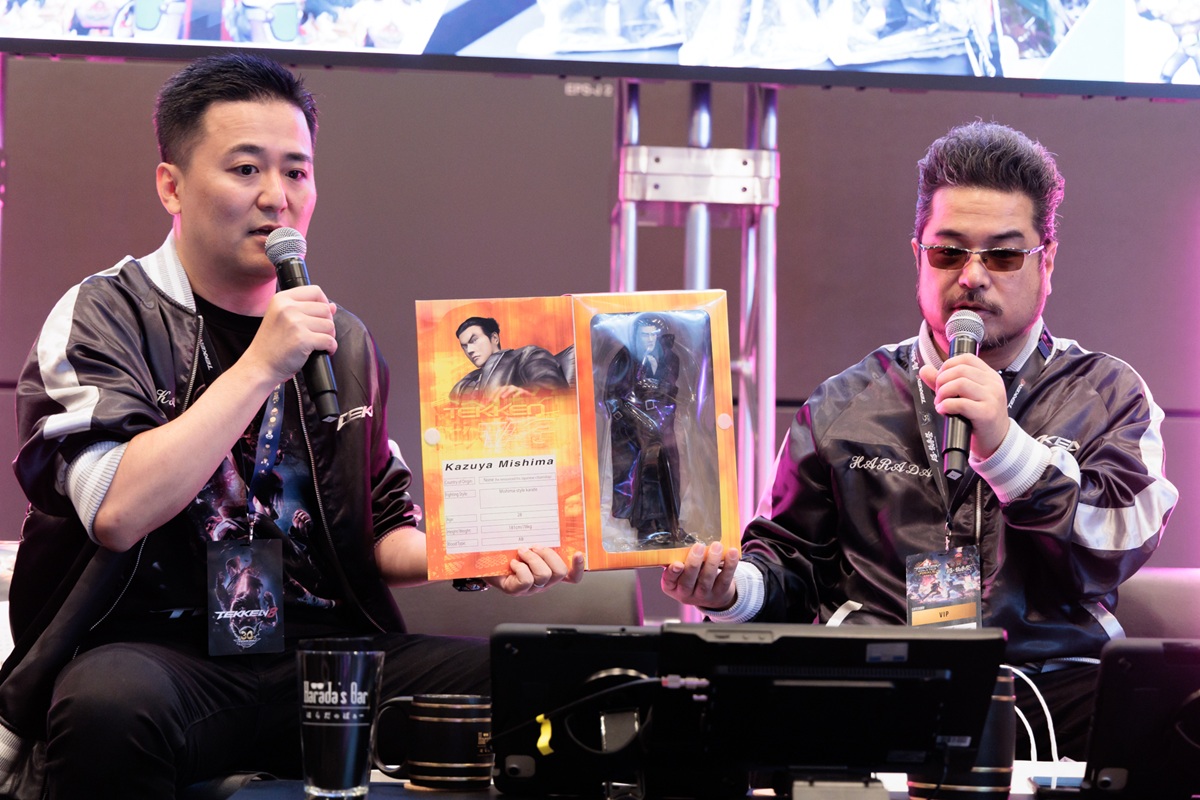

⑥.jpg)

―あらかじめゲーム開発の知識を得ておくということですか?

原田:それよりも、分野の違う人でチームを組む経験が重要です。

だから、僕みたいなプロデューサーやディレクター、プランナーといった文系の人間は、部活をやっていると良いですね。

池田のようにゲームセンターでコミュニティを作ったり、定期的に活動したりといった、学校外の取り組みも含めて、色々な人と関わるのが良いと思います。

―集団活動から学べる、ゲーム開発者に大切なこととはなんでしょう?

原田:自分と違った価値観を持つ人とコミュニケーションを取る方法です。

ゲーム開発では文系、理系を問わずバラバラな分野の人が入り混じり、アーティストやミュージシャンといった人に協力をお願いする必要が出てきます。

例えば絵を描かない人がアーティストと話そうとしても、彼らの価値観が分からないということも起きる。

そこでは自分のビジョンをどう語り、どうやって仲間にし、仕事をお願いするかというコミュニケーションの力が必要です。

会社では教えてもらえないので、学生時代から色んな価値観の人と付き合っていくしかないですね。

―ゲーム開発以外の経験もゲーム会社で役立つわけですね。

池田:自分も部活はサッカー部でしたが、ゲームセンターでは違う学校の子や、名前も知らないおじさんに話しかけていました。

就職してからは映像のディレクションをしていて、ADの方や演者さんとチームを組んで毎月コンテンツを作ることを7~8年続けていましたね。

こうしてチームで物を作った経験がゲーム開発に生きている気がします。

―世間ではいろいろなコミュニケーション術が使われますが、価値観の違う人とコミュニケーションを取るにはそうしたテクニックが大事なのでしょうか?

原田:それよりも相手に興味を持つこと、その人の大切な部分は何であるかを察知することが大事です。

いろんな種類の人間が入り混じる学生時代は、こうした経験をする絶好の場です。

僕はボーイスカウトや体育会系の部活を通し、色んな価値観の人と関わってきました。

だから、経営層に予算の話をしたり、ゲームセンターからプレイヤーさんをスカウトしたりということができるわけです。

―それは、色んな種類の人が何を大事にしているかを察知しているからなのですね。

原田:僕はサウンドの人間ではないですが、鉄拳プロジェクトで音楽のディレクションをしても、サウンドの人たちは納得してくれました。

彼らとコミュニケーションを取り、ある意味「口説いていた」からです。

一人一人のどこが優れているのかをちゃんと把握することで説得力とし、「あなたの強みはこれです。そして世の中のニーズはこうなっているので、こんな音楽を作れば絶対うまくいきます」と語りかけていきました。

―価値観の違う人を「口説ける」ようになったのはいつからでしょう?

原田:学生時代ですね。

―そして、「口説く」ためには相手に興味を持つことが大事なのですね。

原田:それはすごく重要です。

池田:ものを形にするにしても、自分一人でやれる範囲は限られています。

いろんな人が協力してくれるから、良いものを作れる。色々な意見を取り入れて洗練させていくという意味でも、人とのつながりやコミュニケーションは大事だと思います。

⑦.jpg)

原田:池田は映画を見るのが趣味ですが、作品そのものだけでなく、監督や考え方といった周辺事情まで含めて見ているよね。

作品というアウトプットだけでなく、チームの誰が何をしているかに興味を持つということを自然にやっているわけです。

―相手に興味を持てると、物の見方も変わってくる。

原田:僕らの仕事は人に興味を持ち、その人の能力を引き出し、人と人をどれだけ繋げられるかです。

文系で「自分にはプログラミングも絵を描く技術もないけれど、ゲームを作りたい」という人には、こうした部分が大事だと思います。

お客様、株主、開発者が皆で幸せになれるように働く

―ゲーム開発者として働く上では、どういった部分が大事なのでしょう?

原田:部下には「お客様、株主の方、自分。複数の人を幸せにしないといけないから、バランスを考えよう」とよく言っています。

開発者が頑張れば良いともいわれますが、頑張りすぎて倒れると次回作が出ないんです。

―作品を作り上げるために何もかも捧げる、ということが神聖視されたりもしますが、それだけではいけないわけですね。

原田:僕も若いころは「死ぬ気で作れば良い」なんて話をしていましたし、2か月くらい会社に泊まり込むこともありました。

身を粉にすることが世の中への貢献だし、作品を良くすることだと思っていたんですね。

ただ、それは若いからできているだけでした。

実際、年を経るとベテランが心のバランスを崩したりもしています。

そうした中「大事なクリエイションをされている人が不幸になるのは、みんなにとって損失である」と気づいたんです。

みんなが幸せにならないと意味がないし、誰かが割を食うことが一番良くない。ここに気付いた途端、物事が難しくなりました。

過去に比べると、ゲームに求められるボリュームはとんでもなく増加しています。

AIで効率化を…という声も上がりますが、実際には手仕事であることが重要な世界です。

こうした部分のバランスをどうするかが、現状の課題です。

⑧.jpg)

売れるものは賛否両論。「鉄拳」シリーズ30年の中でも試行錯誤があった

―ゲーム開発の規模が大きくなっているからこそ、かじ取りも難しくなっているという印象です。マニアから一般層まで、幅広い人に喜んでもらわなければいけない。今はSNSでプレイヤーさんの声を直接もらえますが、どのように向き合うのが良いのでしょうか?

原田:これは難しいテーマですよね。売れるものって、賛否両論なんですよ。

コアな方は気に入った時にすごく褒めてくださいますが、ネガティブなことをいうと発信力の大きさで広まります。

でもカジュアルなお客様は、気に入ってもSNSで発信されません。

だから「賛否両論なのに、ソフトは売れている」なんてことがあります。

―賛否両論=悪いことというわけではない。逆に、マニア層の評価だけが高いということはどういうことなのでしょうか?

池田:「鉄拳タッグトーナメント2」がそうした作品でしたね。

2人のキャラクターを操作して戦う奥深さからマニアの方の評価が非常に高いんですが、一般の方の反応は芳しくありませんでした。

⑨.jpg)

ただ、自分が初めて開発に携わる「鉄拳」だし、前作はすごくやり込んだので、絶対良いものにしたいという意気込みがありました。

その上では周囲にオーダーを聞き、「2人のキャラクターを同時に動かして派手なバトルをしたい」という声を取り入れています。

「キャラクターを切り替えつつ空中コンボを決める」という、複雑な操作を要するシステムを作りました。

―奥深いからこそ、ファンも喜んでくれるはずだと思われたのですね。

池田:リリース初日はゲームセンターのインカムも良かったんですが、2日目から数字が下がっていき、4日目には半分以下になりました。

社内でも昼休みにプレイしている人数が日に日に減っていくんです。

話を聞いたところ「2人もキャラクターを使えないよ」という声が多く見られました。

「鉄拳」シリーズには昔から「コンパチブルキャラクター」という技や操作がよく似たキャラクター(例:ニーナとアンナ)がいるんですが、「鉄拳タッグトーナメント2」ではシリーズが続いていった結果、似ていた部分が差別化されて薄まっていってしまったんです。

―確かに、私自身も「キング」とコンパチキャラクターの「アーマーキング」のコンビで遊んでいました。キャラクターの特性や操作に共通しているところが多いので、これなら遊べるだろうと。

池田:この話を聞いて、視野が狭すぎたことに気づかされました。

自分のようにマニアックなプレイヤーと同じくらい複雑な操作のできる人が、そこまで多いわけがない。

逆に言えば、マニアックでない方が遊べるからこそ「鉄拳」は何百万本も売れているんだということですね。

⑩.jpg)

似たようなことは他にもありました。

「鉄拳6」の後に鉄拳にかかわることになって「今後、必要なものは何か」と先輩に聞かれた際、マニアックなプレイヤーとしての目線で「充実したプラクティスモードだ」と答えたんです。

しかし、発売後のアンケートを自分で見直すと・・・シナリオキャンペーンモードや製品ボリュームについてお褒めいただくことは多いんですが、誰もプラクティスモードのことを書いていないんです。

そこでお客様について改めて勉強しなおした上で「鉄拳7」や「鉄拳8」の制作に臨みました。

原田:その後「鉄拳7」が1,200万本売れたわけですから、皆さんが戻ってきてくれたのだと思います。

―こうした難しさは、他のタイトルでもあったのでしょうか?

原田:「鉄拳4」がそうでした。池田の例とは逆に、セールスは良いものの、評価は歴代でも低かった作品です。

それまでの「鉄拳」はすごく売れて、僕自身も経験を積み、下手に賢くなってしまいました。

「鉄拳が売れている理由を言語化して、コンセプトを見直せばもっと良いものになるに違いない」と思ったんですね。

そのためにゲームセンターの店長さんからプレイヤーさんまで広い規模でアンケートを取り、キャラクター使用率までを含めた表を作りました。

そこで浮かび上がってきたのは「鉄拳はキャラクターが多すぎて、技も多いので全部覚えられない」「エフェクトが光りすぎて画面が見づらい」「鉄拳はずっと同じことをしていて革新的じゃない」といったご意見でした。

これを受けて「鉄拳4」ではキャラクターの数を減らし、エフェクトもシンプル化し、ゲームシステムも変えました。

そうすると「鉄拳」の良いところが全部なくなってしまったんです。

ゲームセンターのインカムも下がっていくけれど、前作までの評判が良いから基板は売れていくし、会社も利益を上げられる…という状態でした。

池田:僕も「鉄拳4」で一回離れましたね。何か鉄拳らしさがなくなったという印象でした。

―悪いところを直せば、良くなるように思えますが、実際にはそうではなかったんですね。

原田:自分で築き上げてきた評判を貶めたわけですから、これは最大のやらかしだと思います。

―意識して「賢くなろう」「上手くやろう」というのはあまり良くないのでしょうか?

原田:賢くなろうとすることは全然かまわないんです。

けれど、この時は皆が「『鉄拳』らしくやれば良いじゃないか」といってくれていたのに、誰にも相談せずに自分の中だけで追い詰められて「賢くやらなければ」と思っていたのが問題でした。

人間って「自分のどこが好き?」とはなかなか聞きにくいんです。

だから「鉄拳4」では良くない点を聞くのが謙虚で良いことだと思い込みました。

人間はプラスとマイナスの両面があって成り立っているので、本当は良いところも聞かないといけなかった。

だから「鉄拳」の良いところを見失っていたんです。

⑪.jpg)

―「鉄拳」シリーズにも色々な困難があったわけですね。「若いうちに失敗しておいた方が良い」とはよく言われますが、学生時代に失敗しておいた方が良いのでしょうか?

原田:それができれば最高ですね。

今の人はツールが充実していますから、小規模でも自分が良いと思っているものをぶつけてみるのが良いでしょう。

批判されて落ち込むかも知れませんが、そういう経験もしておいた方が良いですね。

経験が多い人は、どう乗り越えるかも分かってくるわけですから、避けていると乗り越えることができない。

ショックを受けてどう乗り越えるかも、この業界では役に立つと思います。

―なるほど。いくら順風満帆でも、時には失敗することもある。だからこそ、乗り越え方も大事なのですね。では最後に、クリエイター志望の方へメッセージをお願いします。

池田:僕は12歳くらいで格闘ゲームが好きになり、そこから一点突破でゲーム開発に携わることができました。

自分が本当に好きなものにこだわっていき、何をしたいか聞かれたときに「自分は絶対にこうしたい」という芯になる部分を見つけてゲーム開発に挑むと良いと思います。

⑫.jpg)

原田:若い世代の人たちは戦い方を変えなければいけないと思います。

それというのも、若い人と話していた時に「原田さんたちの世代を超えたいとは思っていても、その時に原田さんたちのアドバイスを聞いていても勝てない気がする」といわれたからです。

今後はAI等も発展していき、僕らとは全く違った戦い方や作り方ができるでしょう。

新しい技術が入ってきた瞬間に価値観がガラッと変わる業界なので、一つのやり方に固執せず、自分の価値観をいつでも変えられるようにしておくのが重要だと思います。

―貴重なお話をありがとうございました。

⑬.jpg)

取材・文/箭本 進一

TEKKEN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.