平素より「サバイバルクイズシティ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら2026年2月3日(火)をもちまして、本サービスの提供を終了させていただくこととなりました。

これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。

詳細につきましては、オフィシャルサイト「街角Web」よりご確認ください。

座談会はZoomによるオンライン形式で実施されました。(2022年4月実施)

- 重田 佑介

- プロデューサー

- 安藤 真

- アートディレクター

- 田中 陽子

- リードアーティスト

- 澤田 佳明

- ゲームデザインディレクター

- 矢野 義人

- サウンドディレクター

- 渡辺 耕一郎

- チーフテクニカルディレクター

- 松丸 友和

- テクニカルディレクター

「楽曲制作UXチャート」「4小節情緒確認」など、さまざまな工夫を行ったサウンド制作

――今回のサウンド制作ではどういった工夫をしたのでしょう?

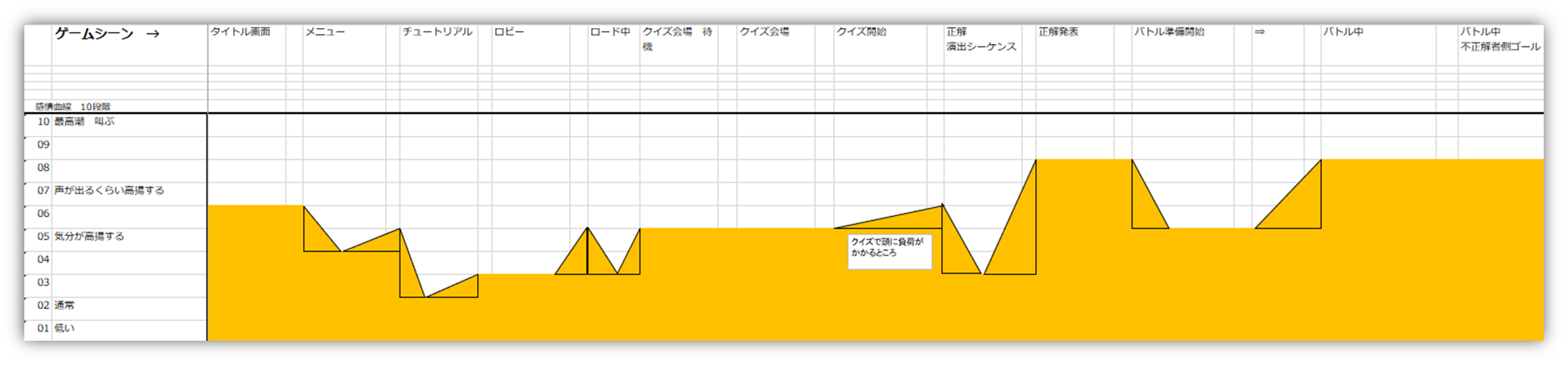

●矢野:「楽曲制作UXチャート」「4小節情緒確認」という工夫を行いました。

「楽曲制作UXチャート」は、ユーザーの興奮度を10段階の数字で表現し、感情の流れをチャートで説明する手法です。作曲者にも伝えやすく、第1稿から精度の高い楽曲を作ってもらうことができました。

まずは出だしの4小節だけを作曲してみるのが「4小節情緒確認」です。フルに曲を作っていただいた後に、イメージが違うと全て作り直してもらうようなことをしなくて済みました。こうした「ちゃぶ台返し」があると、作曲者の方が疑心暗鬼になって信頼関係が損なわれますから。

この他には、サウンドディレクターとして強く意見を言いすぎないこと、まずは作ってもらった音の魅力点を伝えた後良くするためのアイデアを一緒に考えていくことを心がけました。おかげで、入社1~3年目の新人たちも盛んに意見を出してもらえる、共創の関係ができました。また、開発チームのキャッチコピーを作るというやり方も、スタッフたちの文化を把握して信頼関係を築く上で有効でした。

――「ちゃぶ台返し」を行う側としては、仕事上仕方のないものとして、根性論的に片付けてしまいがちですよね。信頼関係にしても「仕事だからやれ!俺のいうことを無条件で信頼しろ!」と考えがちですし。

●矢野:根性は長く続かないものです。アスリートがペース配分をするように、ゲーム開発でもしっかりペース配分をすることが大事だと考えています。根性は、開発終盤や大きな仕様変更がある時など、注力すべきポイントで使う必殺技のようなものでしょうね。

――「4小節情緒確認」のやり方が合わない人がいる場合、どういったディレクションをするのでしょう?

●矢野:例えば最初からフル尺を作りたいという希望があれば、そちらに合わせます。ゴールへ進むための手段のカードを複数持っておき、人に合わせて使い分けるのが重要ですね。クリエイターの創造性を発揮してもらいつつ、気持ちよくゴールできることが自分にとって大事です。

ゲーム実況からダイレクトにユーザーの反応を掴む、現代的な取り組み

――2022年3月に正式発売されましたが、サービスが始まってからの気付きはありますか?

●重田:思った以上に沢山の配信者さんに取り上げていただいてビックリしましたが、配信の視聴から実際のプレイに繋げられていない感があります。

●澤田:「Survival Quiz CITY」のSteam(※1)ページを見ていただいた回数やウィッシュリストに登録していただいた数は予想以上に多かったのですが、実際に手に取っていただくまでが遠かった印象です。海外への施策もなかなかうまくいかなかったのも反省点です。

●渡辺:海外の方が日本サーバーに接続した際のラグも厳しかったです。アップデートで海外にもサーバーを立てましたが、最初から海外を視野に入れておくべきだった。

●松丸:配信していただいているのを見ていると気付かされることも多かったですし、自分たちが気になっていた部分を指摘されたりもして、どうしても少人数開発でリソースが回っていなかった部分もあり歯がゆかったですね。

●矢野:配信のコメント量を通して、反応が多い時と少ない時はどういう状況なのかを見ることができますね。コメントが少ない時は盛り上がっていないので、何かおもてなしの情報や面白い要素を付加した方がいいのかもしれないという感じで、今後の参考にできますし。

●安藤:今回は配信者の方を想定し、配信しやすいような画面デザインを行いました。例えば、画面右下には配信者自身のキャラクターイラストやCGが置かれることが多いですから、ここが見えなくてもゲームの進行に支障がないようにしています。また、画面に大きな字幕を出し、読み上げてもらうことで配信の間が持つようにもしました。

●田中:アートワークとしては個人的な嗜好もあって狭い範囲の方に強烈にフックするようなものを目指していました。加えて、情報量は少ないけれど色で目を惹くようなものでユーザーに注目してもらいたいという思いもあったのですが、割と想定していた感じにできた気がします。

――ユーザーからの反応で心に残ったものはありますか?

●渡辺:「日本の企業がこういうゲームを出せるんだ」ということをおっしゃっていた方がいました。こうしたゲームをバンダイナムコスタジオから出せたということで、少し前進したのではないかと思います。

●安藤:配信者の方が優勝した際に絶叫しておられたのが印象的ですね。ゲームで絶叫することって、あまりありませんから。

●松丸:これまでのゲームだと、ユーザーからの反応はパッケージを出した後に見るしかありませんでした。しかし、「Survival Quiz CITY」では制作中にユーザー参加テストを行っていて、いろいろなご意見をいただけました。参考になりますし、ユーザーの期待度も体感できてモチベーションが上がりましたね。

●安藤:弊社の中でも、今までになかった位に長期間のテストプレイを行いました。普段ならスケジュール通りに開発を進めるところが、ブラッシュアップするために何度も作り直し、意見をもらってはフィードバックして修正するということをひたすらに繰り返したんですが、結構楽しかったですね。

●矢野:ゲーム中に曲名を表示してもらえたので、配信者の方も「○○という曲がいいね!」と曲の感想をもらいやすくなったのが嬉しかったです。

「まるで小さな車での旅のよう」開発から発売までを短期間で経験し、ゲーム開発者としてのレベルを上げる

――ゲームを開発してから発売され、ユーザーからフィードバックを受ける。こうした一連の流れを体験することにより、開発者がレベルアップできるという指摘は昔からなされています。その一方で、ゲーム開発は大規模化の一途を辿っており、こうした体験をするまでに長い時間がかかるようになりました。そんな中、今回の「Survival Quiz CITY」は開発からフィードバックまでが比較的短いサイクルだったわけですが、レベルアップを感じたところはありますか?

●重田:もの凄く成長できたと思います。これまでは開発における特定のパートを手がけるだけでしたが、「Survival Quiz CITY」では最初から最後まで全てを体験できました。人数も少ないので1人がいろいろなことをやる必要があり、自分の場合はゲームデザインからレベルデザイン、アクションの調整、プロジェクト全体の運営など沢山の仕事に関われました。これは小規模なGYAAR Studioだからできたことだと思っています。その中ではいろいろな失敗を体験でき、他の職種の方の失敗も見ることができました。こういう経験は次のプロジェクトにも活かせるんじゃないかと思います。

●澤田:翻訳関連やSteamページの構成など、これまでだとパブリッシャーさんにお任せしていたところを体験することができました。特に翻訳に関してはクイズゲームなのでテキストも5万行と多く大変でしたが、自分で体験できたことでレベルアップできたと思います。

●渡辺: 30人同時プレイのオンラインゲームを少人数開発で作り切れたところが大きいと思います。エンジニアだけでも10人は必要だと思っていたのが、4人位でやれましたから、技術的な面でも自信が付きましたし。

また、重田さんがゼロからゲームメカニクスを構築して解を導き出すプロセスを見ることができたのも大きいです。コンセプトは一貫しつつも、いろいろなアイデアを取り入れて実装し、テストして改善を行い、面白いものを作る。こういうものを目撃する経験は滅多にできませんし、今後自分が携わっていくゲームでも応用が利くんじゃないかと思っています。

●松丸:これまで大規模なプロジェクトに関わることが多く、そこでは仕様が固まってから実装していくことがほとんどでした。しかし、「Survival Quiz CITY」の場合は、まず作ってみて、反応を見てから考えていくというサイクルを何度も回せたことが良い経験になりましたね。

また、今回はパブリッシングを担当いただいたPhoenixxさんと一緒に、どうやったら売れるかということも考えました。エンジニアだけれど、商品としての見せ方、売り方まで気にすることができたことは貴重だと思います。それと同時に、今までバンダイナムコエンターテインメントにやってもらっていたことの大きさを改めて感じました。

●重田:10万本、20万本と売っていくことの凄さですよね。

●安藤: GYAAR Studioでは比較的早いサイクルでゲームを出していこうということになりましたが、そうした仕組みを会社的に作ることに貢献できたのは嬉しいです。バンダイナムコスタジオでは新人研修で小規模のゲームを作るのですが「Survival Quiz CITY」のスキームが一部活かされています。

●田中:ゲーム1本を作って世に出すためには、どういう準備と流れがあるのかを一通り体感できましたし、小規模だからこそ、いろいろなことをやらせていただけて勉強になりました。また、他の職種の方がどういうお仕事をされているのかを間近に見られたのはありがたかったですね。

●矢野:コンセプト構築、サウンドデモ作り、デバッグの効率化など、いろいろと試行錯誤することでサウンド開発の体制を強化することができました。また、作曲家の方にモチベーション高く制作していただくための依頼の仕方もスキルアップしました。他の職種の方の苦労や、どれだけ凄いことをしているかも理解でき、共感しつつ仕事を進められたのも良かったです。ゼロから作り上げていく難易度の高さはありましたが、皆で和気あいあいと進められましたね。

●安藤:作っていて楽しかったですね(笑)。

●渡辺:大学生みたいな感じでしたね。同人サークルみたいで。

●矢野:文化祭みたいな(笑)。

●田中:そうですね。ユーザーからの反応にも「チームの人たちが楽しそうに作っていたので応援したいです」というお声がありましたね。

●重田:人数が少ないから小回りが利くんですよね。旅行に例えるなら、大プロジェクトは観光バスに乗ってのパックツアーですが、今回は小さな車を自分で運転して、高速道路も使わずに寄り道したり、悪路を走ったりしつつ目的地に向かっていったような感じでした。

この開発を通じて、多くの貴重な経験ができました。この経験を今後の開発業務に活かしていきたいと思います。

――ありがとうございました!

(ライター:箭本 進一)

オフィシャルサイト

https://store.steampowered.com/app/1466930/Survival_Quiz_CITY/

※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、または登録商標です。

(※1)©2022 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

「Survival Quiz CITY」

©Bandai Namco Studios Inc. Published by Phoenixx Inc.