平素より「サバイバルクイズシティ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら2026年2月3日(火)をもちまして、本サービスの提供を終了させていただくこととなりました。

これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。

詳細につきましては、オフィシャルサイト「街角Web」よりご確認ください。

本作はいろいろな面で異例尽くし、ユニークな取り組みが行われています。コアメンバー10名前後という少人数で制作。ユーザーテストを3ヶ月ごとに4回行い、ユーザーからのフィードバックをゲームに反映するというといった手法で進めました。また、パブリッシングもバンダイナムコエンターテインメントではなく、外部のインディーゲームパブリッシャーであるPhoenixx社が行っています。そんな「Survival Quiz CITY」の開発はどのように進められ、スタッフたちにはどういった学びがあったのでしょうか?

- 重田 佑介

- プロデューサー

- 安藤 真

- アートディレクター

- 田中 陽子

- リードアーティスト

- 澤田 佳明

- ゲームデザインディレクター

- 矢野 義人

- サウンドディレクター

- 渡辺 耕一郎

- チーフテクニカルディレクター

- 松丸 友和

- テクニカルディレクター

――まずは自己紹介をお願いします。

●重田:「Survival Quiz CITY」の全体企画とディレクターを担当しました。

●澤田:主にクイズ関連やローカライズ、Steamのページ作成などを取りまとめていました。

●渡辺:チーフテクニカルディレクターです。「Survival Quiz CITY」ではエンジニア3名+ヘルプ+サーバーエンジニア1名で制作を進めました。

●松丸:エンジニアとして渡辺とともに開発に携わりました。

●安藤:アートディレクターです。アート全体の取りまとめを行いました。他に、4~5人のメンバーが他のプロジェクトと兼任で参加しています。

●田中:キャラクターデザインや世界観などのアート全般、2Dのイラスト周りを描かせていただきました。

●矢野:サウンドディレクターです。サウンド演出、楽曲や効果音の制作、実装依頼、サントラの制作などをまとめて担当していました。プロジェクト自体に「若手の人と一緒に面白いものを作る」というコンセプトがあったので、入社1~2年目のクリエイターが総出で参加し、互いに刺激を与え合いながら開発していました。

プランナーとエンジニアが緊密に協力しつつ仕様を策定する

――まずは技術関連について聞かせてください。30人のマルチプレイかつクラウドゲーミング対応と、技術的にも大変そうなゲーム内容と感じられました。

●渡辺:最初の企画段階では100人の対戦でしたね。聞いた時は本当にできるのかと思いましたが、まずは100人対戦の技術検証を行うことにしました。

●松丸:100人はかなりハードルが高いなと感じました。そのため、作り込む前に仮のAIを接続して負荷計測をしたんです。その結果、60~70人が限界というところが見えてきました。ここからさまざまなアクションなどが実装されると通信量が増えるので、最適化してもこれが最大人数だろうと。

――バトルロイヤル系シューターでは100人前後の対戦も行われていますが、「Survival Quiz CITY」とはどういった部分が違うのでしょう?

●松丸:同じ多人数対戦でもバトルロイヤル系シューターはプレーヤーが散り散りになるのですが、「Survival Quiz CITY」は1カ所に集まる人数が多いんです。人が密集している状態でゲームを成立させないといけないわけですから、難しいですね。

そして、通信が非同期であるため、キャラクターどうしが干渉し合うようなアクションが苦手です。しかし、結果的にこの仕様は無くなってしまったんですが、初期の「Survival Quiz CITY」にはギャー君が他のギャー君を掴んで相互干渉する仕様がありました。こちらもバトルロイヤル系シューターにはあまり見られない要素ですね。日本でプレイしている人のギャー君に、アメリカでプレイしている人のギャー君が掴まるようなことがあると、それぞれで見え方が違ってしまうわけですから。

●澤田:相互干渉を始めとして、エンジニアから「オンラインゲームを作るなら、絶対にこういうことはやるな!」と釘を刺されるような仕様が沢山入っていますからね(笑)。

初期の企画書の一部

初期の企画書の一部

――100人対戦+相互干渉というのは技術的に難しい仕様であると。こうした問題はエンジニアだけで解決できたのでしょうか?

●松丸:企画の人と話し合って、仕様を現実的なところにしてもらったり、アクションを試作してチェックしたりもしました。

●渡辺:ネットワークの遅延をユーザーの方に見えづらくする点も大変で、企画的にもそうした仕様をお願いしました。

――60~70人が限界という結果が出たそうですが、製品版ではさらに少ない30人対戦になっています。その理由は?

●重田:技術的というよりは、「総勢10人ほどの小さなチームであるわれわれに、60~70人が入り乱れるゲームを作れるか?」という問題ですね。また、テストプレイをするにしても30人位なら社内に声を掛ければ集まるんじゃないかと。

●渡辺:技術的なハードルが低くなったので、エンジニアとしては正直安堵しましたね。

「勝ち組」と「負け組」、2つのゲーム体験を1つのゲームに組み込む

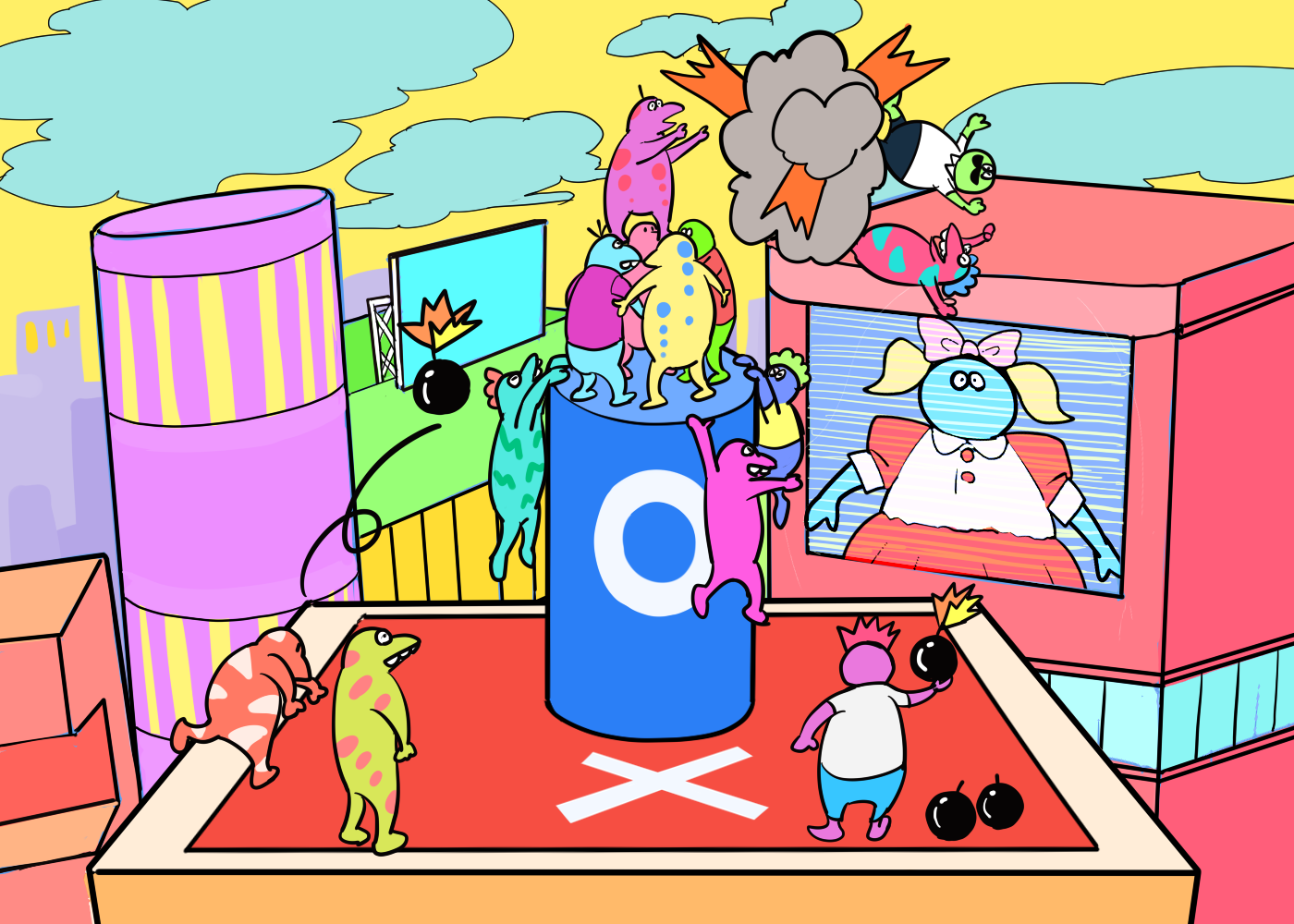

――ゲームデザインもかなりユニークだと思います。アスレチックアクションでコインを集めながらゴールを目指す「負け組」と、安全なところから彼らを狙い撃つシューター的な遊びの「勝ち組」が、同じゲームに集う。両者でゲーム体験が異なるという非対称型対戦ゲームである上、クイズゲームの要素まで加わっています。

●重田:普通のゲームは、対等な立場の対戦者がリスクとリターンを天秤に掛けながら競うものですが、「Survival Quiz CITY」ではリスクのない「勝ち組」と、リスクが大きい「負け組」が争います。そのため、両者をいかに楽しませるかを考えたり、バランスの調整やレベルデザインをする部分はかなり大変でした。

――試行錯誤があって現在のコンセプトになったのでしょうか?

●重田:コンセプトは最初から変わっていません。まずは試作として、クイズの結果で「勝ち組」「負け組」に分かれて遊ぶゲームを作りましたが、社内の反応はイマイチでした。「勝ち組」は攻撃が単なる作業になり、「負け組」のアクションはテンポが悪いという声が上がったんです。

――製品版とはどんな部分が違っていたのでしょうか?

●重田:特に大きいのが、コインを集めてパワーアップアイテムを買う仕組みがなかったことです。製品版のコインは「負け組」を攻撃すると手に入ります。しかし、試作版にはコインそのものがなかったので、「勝ち組」には「負け組」を攻撃したくなるモチベーションがなかったわけです。

――「勝ち組」が「負け組」を攻撃するゲームなのに、「勝ち組」にやる気を起こさせる仕組みがなかったのですね。

●重田:「負け組」については、ジャンプの際にボタンを押し続けて離す操作が必要でした。こうした隙を「勝ち組」が狙う駆け引きを考えていましたが、社内テストで「テンポが悪い」という意見を多くいただいたので、一般的なジャンプ挙動に修正しました。

また、「負け組」が他の「負け組」を掴んだ際の挙動も違っていて、肩を掴んで自分の盾にするというものでした。この仕様は開発中に消えたり復活したりしていましたが、デバッグコストの問題から最終的に断念しています。

さらに、カメラを自由に操作するという概念も存在していませんでした。ゲームに慣れていない人へ配慮したつもりでしたが、社内テストでは「勝ち組」でカメラを操作したいという声が多く上がりました。シューターとしての面白さを高めるためには、カメラを操作して相手を狙う要素が必要だったわけです。

このように、企画の弱点や改良すべき点を分析していき、再び試作する……ということを繰り返していきました。

自分がいいと感じるものを信じ続けたビジュアル制作

――ビジュアル面について聞かせてください。1980~1990年代の空気感が意図的に取り入れられているのが印象的でしたが、なぜこの時代を選んだのでしょう?

●田中:ここ10年ほど若い人の間で1980年代のブームが続いていて「自分たち世代の文化にないものがあり、可愛らしくて新しい」と安定的な人気を得ているようです。また、サブスクリプションで1980~1990年代のアニメに親しめる環境も整ってきていて、国内でも海外でも当時の絵柄が受け入れられています。加えて、1990年代文化をフィーチャーしている方は開発当時にはあまりいなかったことから、現在の形になっています。

●安藤:日本発のコンテンツを作りたいという気持ちもあり、日本的な要素を節々に入れ込んであります。「Survival Quiz CITY」のターゲット自体は令和を生きるゲームリテラシーが高い若年層なんですが、私としては彼らに昭和のド根性魂を見せたいという思いもありました。昭和っぽい要素を私から発案すると、チームの皆が10倍くらいに膨らませて実現してくれるんです。他のデザイナーたちも、平成生まれなのに昭和に詳しい者がいましたし。

●矢野:安藤さんからは定期的に1980年代の動画を送ってもらえたので、曲作りでも参考になりました(笑)。

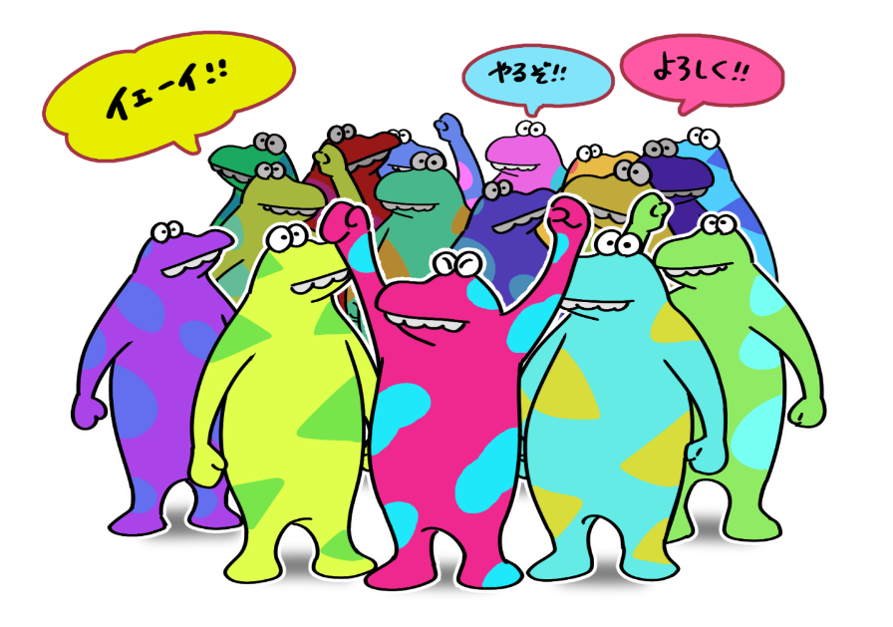

――ギャー君のデザインコンセプトはどういうものなのでしょう?可愛らしいけれどキュートすぎない、バランス感のあるデザインだと思います。

●田中:安藤さんからは「このゲームは、強者が弱者を蹴落とすという内容だけれど、人間のキャラクターでやってしまうと生々しくなるので何とか考えたい」という話をもらい、何タイプかのキャラクターを描きました。

●安藤:田中さんには「喜びと悲しみを感じるデザイン」「カラフルポップ&カオス可愛い感じ」とお願いしました。こうして出てきた第一稿には既にギャー君がいたんです。田中さんのセンスを信じて、最初にもらったスケッチから膨らませていった感じですね。

――最初のスケッチにあったキャラクターがそのまま使われるというのも面白いですね。改良するほどに良いものになっていくというわけではない。

●安藤:弊社には「最初に描いたやつ最強伝説」というものがあります。開発を進めていろいろと変えていっても、結局は最初に描いたものへ立ち戻ることも多いんです。

●田中:当初のデザインからあまり変わることなく進んでいきました。個人的には「Tシャツにして着たいキャラクター、ステッカーにした時に映えて、原宿で売られているような衣類にいるキャラクターにしたい」という思いがありました。

●安藤: 3Dモデル制作やバリエーションを作る際にコストを抑えるために、パワーアップを体表の柄で表現したりもしています。当初は見た目の特徴が異なる複数の種族を出そうとしていて、ギャー君も「ギャー族」という名前でした。しかし、渡辺さんが「ギャー君、ギャー君」と呼び始めたので、名前もギャー君になったんです。そうした意味では、開発のみんなで作っていったようなキャラクターなんですよ。

●田中:ギャー君って呼んでもらえて嬉しかったです(笑)。

●安藤:実は、町でコインをくれる「スーパーキャンディマシン」は、複数の種族が存在していた頃の名残です。この機械はキャラクター紹介にも出てくる「スーパーキャンディちゃん」がモデルなんですが、ああいう姿の種族がいたということですね。

――1980~1990年代の絵柄、可愛すぎないギャー君など、アートワークもいろいろと挑戦的ですが、社内での反応はどうでしたか?

●安藤:確かに「ギャー君は人間のキャラクターにしなくていいの?」「ラミィちゃんの絵柄はもっと今風のものにした方が良くない?」という声もありましたね。そうした意味で、生み出したキャラクターをグッズなどでさまざまに展開するバンダイナムコグループとしての流れとは違ったところかもしれないんですが、気にすることなく作っていきました。

●田中:ラミィちゃんについては、個人的に良いと思っているテイストですが、世に出してみないと分からないところがありました。社内で反応を見た際、1980~1990年代をリアルタイムで体験してきた者が多かったので、一回りして新鮮に見えるというよりは「これで大丈夫なのか」という声があったんです。とはいえ、ユーザーには好意的に受け入れていただけたようで、安心しています。自分がいいと思えるものを信じて世に出し、受け入れてもらえた。こうした経験はなかなかできませんが、大事だと思います。

●安藤:個人的には心配してはいませんでした。ラミィちゃんも、田中さんにお願いして2番目に出てきたデザインがほぼそのまま使われています。こうしたパワーの鮮度を下げずに持っていくことは、結構大事なんじゃないかと思いますね。

(ライター:箭本 進一)

オフィシャルサイト

https://store.steampowered.com/app/1466930/Survival_Quiz_CITY/

※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、または登録商標です。

(※1)©2022 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

「Survival Quiz CITY」

©Bandai Namco Studios Inc. Published by Phoenixx Inc.